インプラント治療は、失った歯を人工歯根で補うことができる優れた方法です。しかし、上顎の奥歯(臼歯)部分の骨の厚み(残存骨高)不足が原因で、インプラントをそのまま埋入できないケースが少なくありません。このような場合に行われるのが、上顎洞リフトです。この記事では、上顎洞リフトの基本知識から、必要になるケース、手術の流れと注意点、そして費用の目安を解説します。

インプラントの上顎洞リフトについて

インプラントの上顎洞リフトを受けるにあたって、上顎洞の場所や役割などについて理解することは重要です。ここでは、上顎洞の場所や役割などの特徴、インプラントにおける上顎洞リフトの詳細について解説します。

上顎洞とは

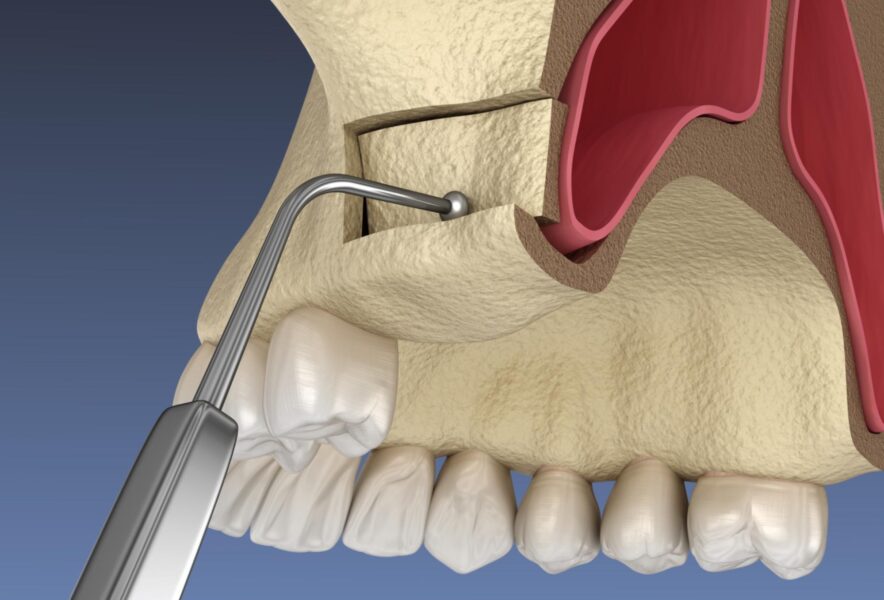

上顎洞とは、頬骨の奥、鼻の横にある空洞のことを指します。左右に一つずつあり、鼻腔と自然孔でつながり、呼吸の際の空気の通り道として機能します。内側はシュナイダー膜という粘膜で覆われています。上顎洞は、前頭洞、篩骨洞、蝶形骨洞とならぶ副鼻腔の一部で、頭部の軽量化や呼吸時の共鳴、吸気の加温と加湿、分泌物の排出にも関与している重要な構造です。

上顎の奥歯の歯根は、この上顎洞のすぐ近くまで伸びていることが多いため、歯科治療と密接に関わっています。特に奥歯を抜いた後に骨が吸収されると、上顎洞がさらに下がり、骨の厚みが極端に薄くなることがあります。

参照:『上顎洞の解剖と脈管、神経分布』(日本顎顔面インプラント学会誌 18巻2号)

インプラントにおける上顎洞リフトとは

上顎洞リフト(上顎洞底挙上術)は、上顎の奥歯周辺で骨が薄くてインプラントを支えにくいときに、上顎洞の粘膜を持ち上げて骨の厚みを増やす治療です。できたスペースに骨の材料を入れます。数ヶ月間の治癒期間を経て、自分の骨となじむことで、インプラント埋入のための安定した土台となります。つまり、骨が薄いことが理由でインプラントを諦めていた方の選択肢を広げる治療方法です。

顎洞リフトとサイナスリフトを同じ意味で使うことがありますが、厳密には誤っています。上顎洞リフトには側方アプローチと歯槽頂アプローチとよばれる2つの方法があり、サイナスリフトはこの側方アプローチにあたります。

側方アプローチ(サイナスリフト)は、歯茎の横から小さな“窓”を開け、直視下で粘膜を持ち上げる方法で、骨を大きく増やしたいときに使われます。

一方で、歯槽頂アプローチ(ソケットリフト)は、 インプラントの穴(ソケット)から器具で内側からそっと押し上げる方法で、増やす骨量が少ないときに選ばれます。

また、同じ日にインプラントも入れる方法と、先に骨だけ作ってから後日インプラントを入れる方法があります。

骨の材料には、自家骨(患者さんご自身の骨)、同種骨(他者のご遺体から加工、滅菌された骨)、異種骨(動物由来の骨)、人工材料などのバリエーションがあります。

アプローチ方法やインプラントを埋入するタイミング、骨の材料は、歯科用CTで確認した骨の高さ、形、必要な骨量、最初にどれだけしっかり固定できるかなどを総合して決定します。

参照:『口腔インプラント治療指針2024』(公益社団法人 日本口腔インプラント学会)

【インプラント】上顎洞リフトが必要になるケース

上顎洞リフトは、上顎臼歯部で歯科用CT上の残存骨高が不足し、インプラントがしっかり固定できない場合や、長期安定に必要な骨が確保できないと判断される場合が適応です。

そのため、歯科用CTで残存している骨の高さや、上顎洞の粘膜の状態、形状、中隔の有無、鼻との交通が閉鎖されていないかを立体的に確認し、骨をどのくらい増やせばインプラントをしっかりと固定できるかを判断します。

残存骨高が約10ミリ以上なら多くは骨移植なしで対応できます。7〜9ミリなら歯槽頂アプローチ(ソケットリフト)で数ミリ持ち上げて同時埋入が現実的です。

4〜6ミリでは側方アプローチ(サイナスリフト)が基本ですが、上顎洞の状態や膜の厚みが良好なら歯槽頂法で対応できる場合もあります。

最近の研究では6ミリ以下でも両術式の長期成績に大差がないと報告されており、歯科用CT所見を踏まえたうえで歯科医師が適切な方法を選びます。

参照:

『Maxillary sinus floor augmentation: a review of current evidence on anatomical factors and a decision tree』Int J Oral Sci. 15:41

『The comparative evaluation of transcrestal and lateral sinus floor elevation in sites with residual bone height ≤6 mm: A two-year prospective randomized study』Clin Oral Implants Res. 32(2)

【インプラント】上顎洞リフトの流れ

上顎洞リフトはインプラントを埋入する土台の骨を厚くする手術です。初診から治療完了に至るまでの一般的な上顎洞リフトの流れを解説します。

カウンセリングと検査

まずは歯科医院でカウンセリングを受け、問診と口腔内診察を受けます。歯科用CTやレントゲンで骨の状態を詳しく確認します。

問診、診察および検査を通じて、術前評価を行います。問診や診察、検査では下記の項目を総合的に判断し、手術適応を検討します。

- 糖尿病、免疫疾患、服薬状況などの全身状態

- インプラントの埋入部位

- 歯槽頂から上顎洞底までの垂直的な骨量

- 上顎洞底の骨の質および形態

- 上顎洞粘膜の厚さ、上顎洞内に嚢胞や炎症がないか

- 換気、排出機能に関わる上顎洞自然孔が開放しているかどうか

- 喫煙の有無

また、過去に副鼻腔炎を繰り返していた方や、慢性的な鼻づまり、鼻中隔の湾曲、アレルギー性鼻炎などの既往がある方は、上顎洞炎が発生するリスクが高く、あらかじめ耳鼻科を受診するようにお願いすることもあります。

参照:『口腔インプラント治療指針2024』(公益社団法人 日本口腔インプラント学会)

治療内容の説明

選択された術式、移植材料の種類、同時埋入か二期的埋入か、治療期間、施術を受けるうえでのリスクや合併症について詳しい説明を受けます。

そのうえで、手術回数、ダウンタイム、費用などに関して、患者さんの価値観を踏まえた意思決定が行われます。想定されるリスクと、その場合の対応について、事前に十分な説明を受け、同意したうえで手術に臨みましょう。

手術

サイナスリフト、ソケットリフトのいずれも局所麻酔下に手術が行われます。

静脈麻酔を併用し、眠った状態で施術することもあります。

サイナスリフトでは、歯茎を切開して骨を露出した後、上顎洞外側の側壁から小さな窓をあけます。そこから、シュナイダー膜という薄い粘膜を破らないように注意深く持ち上げ、その空間に骨の材料を入れて骨の厚みを増やします。

ソケットリフトでは、サイナスリフトのように上顎洞の側壁からアプローチせず、インプラントを埋入する予定の穴(ソケット)からドリルで骨に穴をあけた後、専用の器具を用いて粘膜を押し上げます。その空間に骨の材料を入れます。

また、同時法が選択された場合にはこの1回目の手術の際に同時にインプラントが埋入されます。 二段階法が選択された場合は、上顎洞リフト術後、数ヶ月の骨の成熟期間を経てからインプラントが埋入されます。

抜糸

通常、術後1~2週間前後で抜糸を行います。以降は粘膜の治癒と移植部の安定化を確認しながら定期通院します。

セラミック歯の装着

骨造成後、数ヶ月の成熟期間とインプラントの埋入が終わり、状態が安定してから、インプラント本体と人工歯をつなぐアバットメントと呼ばれる部品を装着します。これにより、インプラント体と上部構造をしっかり固定できる準備が整います。

患者さんそれぞれの歯並びや噛み合わせ、色調に合わせて、人工歯をオーダーメイドで作製し、完成した上部構造をアバットメントに装着します。上部構造とは、セラミックやジルコニアなどで作られた人工歯のことを指します。

歯は、複数の種類が用意されているため、予算や希望に応じて事前に決めておく必要があります。

上顎洞リフトを受ける際の注意点

糖尿病、重い心疾患、呼吸器疾患、免疫抑制状態、骨代謝に影響する薬剤(ビスフォスフォネート製剤など)を使用中の方は、感染や創傷治癒遅延のリスクが上がります。そのため、主治医と連携し、可能な限り術前にこれらのリスク因子を是正したうえで、手術を計画しましょう。

また、喫煙は血流低下と感染、骨形成不良のリスクに直結します。術前から術後にかけて禁煙の継続が重要です。飲酒も術後の腫脹や出血を助長するため、術後安定するまで控えてください。

術後の腫れや鈍痛は次第に落ち着きますが、痛み止めの服用、患部の冷却、就寝時は枕を少し高くするなど、腫れを長引かせない工夫が有効です。以下のような上顎洞内圧を変動させる行為は、粘膜や移植剤に負担をかけるため、歯科医師の指示があるまで控えてください。

- 鼻を強くかむ

- 閉口した状態でくしゃみをする

- ストローで強く吸う

- 激しい運動

- 長風呂やサウナ

- 飛行機搭乗

- 高地への移動

食事は当日~数日はやわらかく刺激の少ないものを中心に摂取し、食後はうがいを優しく行ってください。また、処方された抗菌薬や鎮痛薬は指示どおりに飲み切り、自己判断で中止しないようにしましょう。

インプラントは人工歯のため、むし歯になることはありません。しかし、インプラント周囲の歯肉組織は人工物ではないため、メンテナンスを怠ると炎症が生じることがあります。これをインプラント周囲炎と呼びます。炎症がひどくなると周囲の顎骨がとけて、インプラントがぐらつき脱落することがあります。

そのため、上顎洞リフトおよびインプラント埋入後、長期的に問題なく過ごすためには、インプラント周囲炎の予防が欠かせません。正しい歯磨き方法などのセルフケアで歯垢コントロールを行うこと、定期的に歯科医院に通院し歯石除去など清掃を行うこと、喫煙、糖尿病などのリスク因子を是正することが長期的にインプラントを安定させるために重要です。

【インプラント】上顎洞リフトの費用目安

上顎洞リフトは、生まれつきの病気や、腫瘍、事故などで顎骨が欠損している特殊な場合を除き、基本的に自費診療です。そのため、材料費や技術料の差が費用に反映されます。

サイナスリフト片側でおおむね15万~35万円前後、ソケットリフトで3万~15万円前後です。

ただし、これはあくまで骨造成術そのものの費用であり、インプラント本体の埋入費用や、最終的に装着するセラミック歯などの上部構造の費用は別途加算されるのが通常です。そのため、患者さん一人ひとりの骨の状態や必要な本数、選択される骨補綴素材などによって最終的な費用は大きく変わります。

また、術前にCT検査や診断用模型の作製が必要になる場合は、その検査費用も別途発生することがあります。歯科医院によっては保証制度やメンテナンス費用が含まれるケースもあるため、金額の違いは単なる治療行為だけでなくアフターケアの範囲や質にも関わってきます。費用面で不安を残さないためには、必ず事前に詳細な治療計画と見積もりを提示してもらい、納得できる内容かどうかを十分確認した上で治療を選択しましょう。

まとめ

上顎洞リフトは、上顎臼歯部のインプラント治療において骨量不足を補うための有効性の高い骨造成術です。骨が薄いためにインプラントを諦めなければならないケースでも、上顎洞リフトを行うことで治療の可能性が広がります。ただし、感染や合併症のリスクもあるため、術前の精密な検査と術後のセルフケアが欠かせません。特殊な場合を除き、基本的に自費診療のため費用は高額ですが、長期的に安定した嚙み合わせを得られる点で大きなメリットがあります。治療を検討する際は、歯科医師に相談し、自分に合った治療法を選ぶことが大切です。

参考文献

- 『上顎洞の解剖と脈管、神経分布』(日本顎顔面インプラント学会誌 18巻2号 2019)

- 『口腔インプラント治療指針2024』(公益社団法人 日本口腔インプラント学会)

- 『Maxillary sinus floor augmentation: a review of current evidence on anatomical factors and a decision tree』Int J Oral Sci. 15:41

- 『The comparative evaluation of transcrestal and lateral sinus floor elevation in sites with residual bone height ≤6 mm: A two-year prospective randomized study』Clin Oral Implants Res. 32(2),