上顎へのインプラント手術は、骨量が重要です。また、インプラントを埋め込む角度や位置、深さが適切でない場合、誤って骨を貫通してしまう可能性があります。患者さん側で対策できることはあるのでしょうか。

本記事ではインプラントが上顎を貫通することはあるのかについて以下の点を中心にご紹介します。

- インプラントが上顎を貫通したらどうなるのか

- インプラントによって引き起こされる上顎洞炎について

- 骨量が足りない方がインプラント治療を受けたい場合の対処法

インプラントが上顎を貫通することはあるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

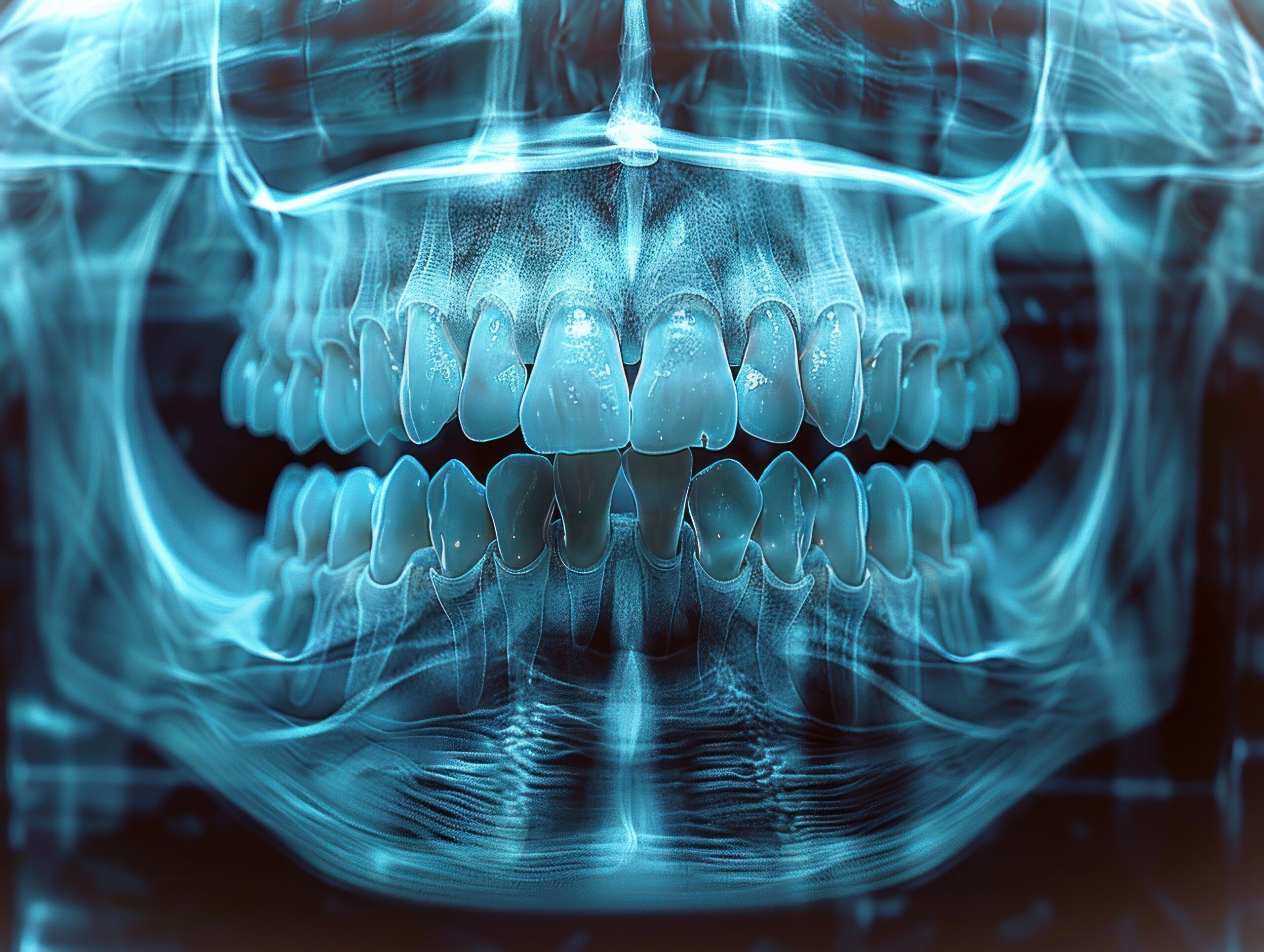

インプラント手術には骨の量が必要

インプラント治療には、上部構造を埋め込める十分な骨量が必要です。

骨量が不足している場合、インプラントがしっかりと定着せず脱落したり、周辺が膿んだりする可能性があります。

特に上顎の骨は、下顎に比べて骨の密度が低く、骨量も少ないとされてます。そのため、上顎にインプラントを埋めるには十分な骨の厚みと高さが必要です。

インプラントを安定して固定させるためには、骨の密度が高く、周囲の骨と結びつくことが求められます。

インプラントが上顎を貫通したらどうなるのか

上顎にインプラントを埋める際、インプラントが上顎洞を貫通してしまう場合があります。

上顎洞は、鼻の奥に位置する空洞で、上顎の歯の根っこ近くに存在します。そのため、インプラントを埋入する際に上顎洞に触れてしまう可能性があり、慎重な処置が求められます。

もしインプラントが上顎洞に貫通してしまうと、上顎洞内で炎症が引き起こされ、上顎洞炎(じょうがくどうえん)や蓄膿症といった病気を引き起こすことがあります。これらの症状は、歯や鼻の周りに痛みを伴うことが多く、頭痛や頬の違和感、鼻の周りの圧迫感などが感じられる場合があります。

骨量以外のインプラントが上顎を貫通する原因

上顎のインプラントが上顎洞を貫通する原因として、骨量の不足以外にもいくつかの要因が考えられます。特に、歯科医師の技術や事前の診断が不足している場合に起こることが多いようです。

インプラントをしっかり埋め込むためには、事前に画像診断を行い、患者さんの骨の状態や神経の位置を正確に把握することが重要です。

例えば、CT撮影を行わずにインプラント手術を行うと、神経や血管の位置を正しく把握できず、上顎洞粘膜を傷つける可能性があります。

また、上顎洞は鼻腔のすぐ上にあるため、慎重に手術を行わないと、インプラントが貫通してしまう可能性があります。

インプラントによって引き起こされる上顎洞炎とは

インプラントが上顎を突き抜けてしまうと、副鼻腔炎の一種である上顎洞炎を引き起こす可能性があります。

以下で詳しく解説します。

インプラントによる上顎洞炎(副鼻腔炎)とは

上顎洞は鼻腔に隣接した空間で、上顎の奥歯の根元部分に位置しており、インプラントを埋める際に上顎洞に近づくことがあります。 インプラント上顎洞を突き抜けると、上顎洞粘膜に細菌が入ってしまい、上顎洞炎を引き起こす可能性があります。

事前にCTスキャンやレントゲンで詳細な診断を行い、適切なインプラントのサイズや埋め込み位置を決定することが、上顎洞炎の予防につながります。

インプラントによる上顎洞炎の症状

インプラント治療によって引き起こされる上顎洞炎の症状は、歯の疾患が原因で起こる歯性上顎洞炎(しせいじょうがくどうえん)に似たものが多いようです。上顎洞炎になると、いくつかの症状が現れることがあります。

よく見られる症状は、鼻から膿が出たり、鼻詰まりが生じたりすることです。上顎洞炎が悪化すると、膿が鼻に流れ込むことがあり、鼻腔が詰まる感覚を覚えることがあります。

また、目の下や顔の痛みや圧迫感を感じることもあり、鼻の周囲や上顎の奥歯あたりに不快感を感じやすくなります。

さらに、頭痛や顔面の重さ、痛みが続くことがあります。

これらの症状は、風邪やアレルギー性鼻炎と似ていますが、上顎のインプラント手術後であれば上顎洞炎を疑うことが重要です。歯の周りに痛みや違和感が生じたり、歯が浮いているような感覚が現れたりすることもあります。

インプラント治療後に症状が現れた場合、インプラントが上顎洞に突き抜けている可能性があるため、注意が必要です。

インプラント治療で失敗しない!歯科医院の選び方

インプラント治療で失敗しないためには歯科医院の選び方が大切です。以下で選び方のポイントを解説します。

歯科用CTなどの医療設備を確認する

インプラント治療をしっかり行うためには、事前の検査と設備が大切です。

インプラントの埋入位置を正確に把握するためには、歯科用CTが重要な役割を果たします。骨の厚みや密度、インプラントを埋め込む位置を3次元的に確認でき、精密な手術計画を立てるのに役立ちます。

過去には、歯科用CTを使用せずにインプラント治療を行っていた歯科医院もあったようですが、現在ではそのような方法はほとんど取られていないようです。

さらに、インプラントを埋め込む適切な位置・角度・深さを記録できるサージカルガイドを用いた治療法も主流になってきているため、歯科用CTの使用はますます重要です。

また、インプラント治療を受ける際には、口腔内スキャナーなどの先進的な設備も重要です。肉眼で見えにくい部分もはっきりと確認でき、型取りが迅速に行えます。

骨造成や歯肉移植などの治療を行っているか確認する

インプラント治療を行う際、骨や歯肉の状態が十分でない場合、骨造成や歯肉移植を行うことが必要になることがあります。

骨造成は、インプラントをしっかりと固定するために、骨の量や質が不足している部位に骨を補充する手術です。

また、歯肉移植は、インプラント周囲の歯肉の厚みや質が不十分な場合に、硬く強い歯肉(角化歯肉)を補うための手術です。

しかし、すべての歯科医院がこれらの治療を提供しているわけではありません。そのため、インプラント治療を受ける医院を選ぶ際には、骨造成や歯肉移植を行えるかどうかの確認も重要です。

もしインプラント治療が難しいと感じた場合、別の歯科医院で骨造成や歯肉移植を行えるかどうか、またその医院の技術や経験についても検討してみましょう。

安価すぎる金額設定には注意する

インプラント治療の費用は高額な傾向にあります。しかし、治療費が極端に安い場合は、いくつかのリスクを伴う可能性があるため、注意が必要です。

例えば、インプラント治療を安い価格で提供している歯科医院が存在しますが、その場合、CT撮影や必要な検査が省略されていることがあります。CT撮影は骨や神経の状態を正確に把握するために不可欠です。この検査を省略することで、治療の精度が低下し、後々の問題が発生するリスクが高まります。

また、インプラント体や被せ物の素材にも大きな違いがあります。

安価な治療では、素材が低品質であったり、十分な技術を持つ技工所に依頼していなかったりする場合があり、見た目や機能性に支障が出ることも考えられます。

歯科医師の経歴や症例を確認する

インプラント治療は専門性のある外科的な手技であるため、担当する歯科医師の経験とスキルが大切です。そのため、治療を受ける前に歯科医師の経歴や過去の症例の確認が重要です。

まず、歯科医師がどのようなインプラント治療経験を持っているかを確認しましょう。年間の症例数が多い歯科医院は、経験が豊富である可能性がありますが、それだけでは十分な判断材料にはなりません。

重要なのは、実際に治療した症例の質と結果についてです。歯科医院によってはホームページやブログで過去の治療事例を公開している所もあります。これらを参考に、歯科医師の技術に自信があるかどうかを確認するとよいでしょう。

さらに、インプラント治療の専門知識や新しい技術を取り入れるために、歯科医師がどのような学会や研修会に参加しているかの確認も大切です。

学会やスタディクラブに参加している歯科医師は、定期的に技術や知識を学び、アップデートを怠らないと考えられます。

カウンセリング時の対応を見る

インプラント治療を受ける際は、歯科医師のカウンセリング時の対応も確認しましょう。

まず、治療内容に関する説明が十分であるかどうかを確認しましょう。治療のメリットだけでなく、リスクやデメリットについてもきちんと説明してくれる医師は、信頼に足ると考えてよいでしょう。

また、医師が患者さんの疑問や不安をしっかりと受け止めてくれるかどうかも大切です。患者さんが抱えている不安に対して真摯に向き合い、わかりやすく答えてくれる歯科医師は信頼できるでしょう。

詳しい説明を受けることで、治療の選択肢や理解が深まり、納得して治療に臨むことができます。

さらに、治療方法について複数の選択肢を提案してくれる場合も、歯科医師が患者さんの立場でよりよい選択肢を一緒に考えてくれている証拠といえるでしょう。

アフターケア制度を確認する

インプラント治療後のアフターケアは、治療後のトラブルを防ぐために重要です。

インプラントは人工の歯ですが、日常のケアや定期的な検診を怠ると周囲の歯茎や骨の状態に影響を与える「インプラント周囲炎」が発生することがあります。

インプラント治療前には、歯科医院が提供するアフターケア制度の内容をしっかり確認しましょう。

例えば、定期的なクリーニングや健診が行われているか、インプラントに不具合があった場合の対応が明確にされているかを確認しておきましょう。

また、アフターケアに関する保証制度も重要なポイントです。 保証制度は、治療後の万が一の問題に対する対応や修理を保証するものですが、過度な保証期間や不明瞭な条件は注意が必要です。

インプラントが貫通して上顎洞炎になった場合の治療

インプラントが上顎洞を貫通してしまった場合、まずはインプラント体の除去が必要です。上顎洞に入り込んだインプラント体を慎重に取り出し、その後、炎症を抑えるための処置が行われます。

上顎洞にインプラントが貫通して口腔上顎洞瘻(こうくうじょうがくどうろう)という穴が形成されている場合には、閉鎖術という穴を閉じる治療が行われます。

再度インプラントを埋入する場合には、慎重に検査を実施し、再発を防ぐために適切な位置と角度でインプラント体を埋め込む必要があります。

骨量が足りない方がインプラント治療を受けたい場合の対処法

骨量が足りない方がインプラント治療を受けたい場合はどうすればよいのでしょうか。以下で対処法を解説します。

上顎の骨の高さが不足している場合

上顎洞の近くの骨が不足している場合、上顎のインプラントの埋入に必要な骨の高さを確保するための治療が求められます。

この場合、サイナスリフトという手術を行うことがあります。サイナスとは、上顎洞のことです。

サイナスリフトは、上顎洞付近に十分な骨の高さがないときに行われる手術法です。歯茎の側面を切開して骨と粘膜を剥がし、その間に自家骨や人工の骨補填材を充填して骨を造成します。

サイナスリフトは、上顎の奥歯付近の骨が5mm以下である場合や、上顎洞に近い位置で複数のインプラントを埋入する際に選ばれます。

サイナスリフトは、複数のインプラント治療を行いたい場合におすすめです。

また、骨の造成を待たずにインプラント治療を始められるため、治療期間の短縮につながるケースもあります。

上顎の骨の高さが少しだけ足りない場合

上顎のインプラント治療を行う際、骨の高さがわずかに足りない場合には、ソケットリフトという方法を使用して骨の量を補います。 ソケットリフトは、上顎洞の底部を押し上げることで、骨の厚さが5mm以上の範囲で骨を造成する手術法です。

ソケットリフトは、1本のインプラントを埋入するために必要な骨の高さを確保するなど、狭い範囲で骨を増やす目的で選ばれます。

また、サイナスリフトと同様に、ソケットリフトもインプラント体を埋入するために必要な穴を開ける過程で同時に骨補填材を充填できます。

1回の手術でインプラントの埋入と骨造成を同時に行うことができるため、患者さんにとって治療回数が少なく済むメリットがあります。

骨の厚さや高さが不足している場合

GBR法(骨再生誘導療法)は、骨の外側に骨を作る手技です。上顎以外の部位にも対応可能な骨造成の方法で、別名“骨誘導再生法”とも呼ばれています。

まず、骨が不足している部分に患者さんの骨や人工骨、骨補填材を填入します。

その後、特殊な膜(メンブレン)を用いて骨の造成を手助けし、健康な歯肉との境界を保護しながら人工的に骨量を増やします。

新しい骨ができるまで3〜6ヶ月程度待つ必要があります。

顎の骨量が大いに不足している場合

歯周病などで顎の骨が大きく不足している場合や、歯を支えるために骨の量を増やす必要がある場合、遊離骨移植術(ボーンクラフト)が行われます。

患者さん自身のほかの部位から健康な骨を採取し、不足している箇所に移植して、骨の造成を手助けします。

骨がしっかりと定着するまでには4~6ヶ月程かかり、その後、インプラントの埋入ができます。

まとめ

ここまでインプラントが上顎を貫通することについてお伝えしてきました。

インプラントが上顎を貫通することについて、要点をまとめると以下のとおりです。

- インプラント治療には、上部構造を埋め込むための十分な骨量が必要。インプラントが上顎洞に貫通した場合、上顎洞内が炎症を起こし、上顎洞炎や蓄膿症にかかる可能性がある

- インプラント治療による上顎洞炎(副鼻腔炎)とは、インプラント手術が原因で上顎洞に炎症が発生する状態を指す

- 骨量が足りない方がインプラント治療を受けたい場合は、サイナリフトやソケットリフトという方法を使って治療を検討する場合がある

インプラント治療は失った歯の機能を取り戻すのに役立ちますが、上顎洞を貫通するリスクや上顎洞炎の発症に対する注意も必要です。上顎洞炎を避けるためには、治療前の精密な検査や診断が不可欠です。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。