インプラント周囲炎は、インプラント治療を行った後に発症する炎症性疾患の1種です。歯垢に存在する細菌が主な原因ですが、原因はそれ以外にも存在します。

そのため口内が清潔だからインプラント周囲炎にはならない、と考えるのは危険です。今回はインプラント周囲炎の原因や症状について解説していきます。

また予防法や治療後の通院費・治療を行った場合の費用についても解説しているため、インプラント治療を受ける際の参考になれば幸いです。

インプラント周囲炎とは?

インプラント治療で埋め込む人工歯根はチタンで出来ており、上部構造も人工物のためむし歯になる心配はありません。

しかし人工歯根の周囲や歯茎は天然のままであるため、歯垢(プラーク)が溜まると炎症が発生します。チタンの人工歯根は痛覚が存在しないため、炎症による痛みを感じず症状の進行に気づかないことも珍しくありません。

症状の進行に気づかないでいるとこの炎症がインプラント周囲炎になり、骨吸収やインプラントの脱落に繋がってしまいます。歯科医院での定期的な検診を行い、炎症の段階で治療を受けられるようにしましょう。

インプラント周囲炎の原因

インプラント周囲炎が発生する原因はさまざまです。原因に応じて治療のアプローチも異なるため、歯科医院での検診は原因を探っていくところから治療は開始します。

健診の際はどのタイミングで症状に気づいたかについてや、現在傷むかどうかなどを歯科医に伝えられるようメモなどを取っておきましょう。治療の手がかりとして有効です。

ここからはインプラント周囲炎の原因について解説していきます。セルフチェックを行う際の参考にしていただければ幸いです。

歯周病の原因菌

インプラント周囲炎の原因としてまず考えられるものは、人工歯根を埋め込む前後で口内に歯周病菌が存在しているケースです。

手術前に歯周病治療が十分に行われていなかった、治療後の口内ケアや抗生剤の摂取を怠っていたことが考えられます。

口内にある歯周病原細菌をゼロにすることはできません。しかし適切な歯周病治療を術前に行うことで、天然歯からインプラントへの細菌感染リスクを減少させることができます。

特に不十分なセルフケアで発症するケースが多いため、治療後は注意しましょう。

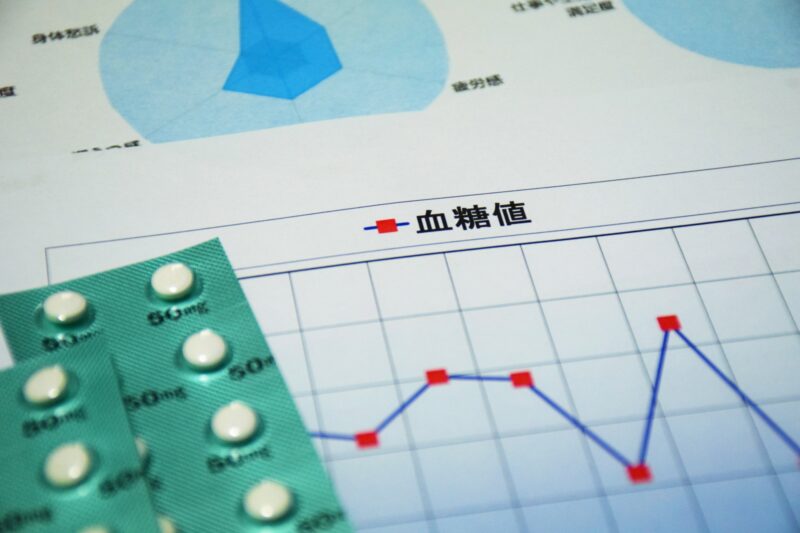

糖尿病

糖尿病はインプラント周囲炎を起こすリスクが高まります。免疫力の低下を引き起こす場合があるため、インプラント周囲炎を加速する原因となります。

更に術後の骨の結合が遅くなるケースや、切開した歯肉の治癒も長期化します。このように糖尿病患者のインプラント治療はリスクが高い傾向にあります。

喫煙

喫煙を行うと一酸化炭素・ニコチン・ヤニなどの有害物質が口内に悪影響を及ぼし、インプラント周囲炎の原因となります。更に口内環境の悪化が原因で、インプラント治療による治癒も遅くなるため治療前後の喫煙は避けましょう。

一酸化炭素は口内の酸素供給が妨げられるため、貧血と同様に口内の免疫力を妨げます。ニコチンは免疫力を下げることに加えて、血管を縮ませたり口内の傷を修復する細胞の働きを阻害してしまいます。

喫煙した際に口内に残るヤニは、歯の表面に付着することで菌が繁殖する場所を作ってしまうため危険です。

インプラント周囲炎の症状

インプラント周囲の炎症には、2種類あります。「インプラント周囲粘膜炎」と「インプラント周囲炎」の2種類です。

インプラント周囲粘膜炎はインプラントの周囲炎が発症している状態ですが、炎症が起こっているのは粘膜のみです。そのため、インプラントを支える骨にも影響はありません。

しかしインプラント周囲炎になると、骨も溶けるようになります。なので、まずはインプラント周囲粘膜炎なのかインプラント周囲炎かの判断が大事です。

インプラント周囲炎は放置すると、歯茎の腫れやインプラントがぐらつく原因になります。インプラント周囲炎は幾つかの段階を踏んで進行し、初期段階であれば治療も容易です。

最悪の場合一度インプラントを摘出する治療や、インプラントが自然と抜け落ちる可能性もあるため注意が必要です。

ここからはインプラント周囲炎の症状について解説していきます。インプラント治療後これらの症状を自覚したら、歯科医院で診察を受けましょう。

歯茎の腫れ

インプラント周囲炎になると、歯茎が腫れたりする場合があります。歯磨き不足による磨き残しが主な原因です。

磨き残しにより残った食べかすなどから細菌が繁殖し、歯垢が作り出されます。

歯垢はネバネバした物質であり、ここから毒素が生み出され炎症を引き起こすのです。

定期的に鏡を使って口内を確認し、腫れがないか確認しましょう。ブラシ・指などで触れて確認すると、歯茎に傷がつく可能性があるため注意が必要です。

歯茎からの出血

歯茎からの出血はインプラント周囲炎に限らず、さまざまな原因が考えられます。考えられる原因は以下の通りです。

- インプラント周囲炎・インプラント周囲粘膜炎

- 磨きすぎによる擦過傷

歯茎からの出血の大部分は歯周病菌の繁殖で炎症が悪化し、出血を引き起こしたためです。

上部構造の変形・破損が原因となり、インプラント周囲炎・インプラント周囲粘膜炎を引き起こすこともあります。

また、磨きすぎによる擦過傷による出血もあります。歯磨きをするときは優しく丁寧にしましょう。

他にむし歯が進行して歯茎から出血するケースもありますが、人工歯根はむし歯の心配がないためインプラント周囲炎とは関係ありません。

歯茎が縮退する

インプラント周囲炎によって歯茎にダメージが入ると歯茎の破壊が起こり、縮退が発生します。この症状は口内の見た目が悪くなるだけでなく、さまざまな悪影響を及ぼします。

具体例を挙げるとインプラントと歯肉の隙間に食べ物が詰まりやすくなり、歯垢が溜まりやすくなるケースや、隣接する歯の位置が変化した為に発生する噛み合わせの悪化です。

更に歯茎が縮退すると人工歯根が露出し、抜け落ちに繋がります。歯茎が縮退していないか歯科医院で定期的な検診を受けましょう。

歯茎から膿が出る

周囲炎によって腫れ・出血が発生することは上記で解説しました。この状態からさらに放置しておくと、排膿と呼ばれる膿を排出する状態になるケースがあります。

排膿が起きた場合、自宅でのセルフケアでは対処できません。歯科医院で歯茎を切開し膿を出したり、歯垢から歯石に変化した菌の塊を排除しましょう。

排膿が発生した場合、重度の歯周病になっている可能性が高いです。膿が出続けている場合、人工歯根を取り除き根本治療をする必要があります。

一度取り除いた後でも失った箇所を人工骨や歯槽骨の再生治療で補えば、再度人工歯根を埋め込みインプラントを行えます。

しかし治療期間が長くなるため、膿が出る前に治療を開始できるよう初期症状を見逃さないようにしましょう。

歯周ポケットが深くなる

周囲炎の原因である細菌が繁殖すると、人工歯根と歯茎の間に発生する歯周ポケットが深くなります。これは歯周病を引き起こす細菌が酸素を嫌い、歯茎のより深くまで侵入するためです。

3mmを超えた場合は歯垢・歯石除去や、歯周ポケット内部を清潔に保つ治療が行われます。

5mmを超えると抗生物質や人工歯根を除去しての治療が検討されるため、歯周ポケットは3mm未満で収まるように口内ケアを行いましょう。

インプラントがぐらぐらする

天然歯は正常でも動揺することがあります。これは、「生理的動揺」といいます。

しかしインプラントは基本的にぐらぐらすることはありません。

ただし、上部構造をとめるネジが緩み、上部構造ががたつくことはあります。

もしインプラント治療を受けた部分にがたつきなどの違和感を覚えたら、速やかに歯科医院を受診して状態を確認しましょう。

インプラント周囲炎の進行の仕方は?

インプラント周囲炎は段階を踏んで進行していきます。そのため初期症状のうちに治療を行うことが、インプラントの脱落や再手術のリスク回避に重要です。

まず歯垢が上部構造・人工歯根のアダプトメントに付着し、炎症を起こします。この時点では周囲炎ではなくインプラント周囲粘膜炎と呼ばれ、まだ炎症が粘膜内にとどまっている状態です。

この状態で放置するとインプラント周囲炎になり、歯茎の腫れや骨にも影響が出始めます。

インプラント周囲炎になると何らかの治療が必要です。歯面清掃・除菌の他、炎症を起こしている組織の再生治療を行うこともあります。

また、治療をせずに経過観察する場合もあるでしょう。

インプラント周囲炎の予防方法

ここまではインプラント周囲炎の原因・症状について解説してきました。ここからはインプラント周囲炎の予防方法について解説していきます。

上記で解説した通り初期症状に気づき治療を開始すれば、セルフケアや日々の生活からインプラント周囲炎は予防できます。

生活を見直しながら歯科医院の治療を受け、インプラント周囲炎の予防を行いましょう。

セルフケアをしっかり行う

インプラントはむし歯菌による心配がないというメリットがありますが、周囲炎を始めとした歯茎が原因の病気に気づきにくいというデメリットが存在します。

そのため普段のセルフケアで歯垢をきちんと落とし、口内ケアを行いましょう。歯科医院では正しい歯磨きの指導を受けられるため、効果的な歯磨きの方法を学べます。

歯間ブラシなどで歯ブラシだけでは届かない部分の食べかすを取り除くことも、インプラント周囲炎の防止に効果的です。歯科医に相談し、口内の特徴から有効なセルフケアを模索していきましょう。

定期的に通院する

歯科医院への通院は、インプラント治療後も必ず継続しましょう。セルフケアだけでは見落としてしまう変化や、口内状況に応じた治療を受けられます。

またインプラント治療が順調に進んだ場合でも、噛み合わせの悪化や歯ぎしり・噛みしめなどで上部構造が痛んでしまうことは珍しくありません。

治療直後だけでなく治療が完了して時間が経ってからも通院を続けることは、インプラント周囲炎だけでなくインプラント治療の効果を維持するために必要不可欠です。

インプラントに関するトラブルを未然に防ぐためにも、問題がなくても通院は続けましょう。

生活習慣の改善を行う

インプラント周囲炎の予防において重要なのは、口内ケアだけではありません。上記で解説した通り、糖尿病など口内以外の病気でも周囲炎に影響する病気は数多く存在します。

糖尿病に関しては食生活の見直し・適度な運動・投薬治療などによって、予防・改善が可能です。

セルフケア・歯科医院での口内ケアだけでなく、各種専門の医師の指導を受けながら病気を未然に防ぐことが、インプラント周囲炎の発症予防において重要です。

インプラント周囲炎を放置するとどうなるの?

インプラント周囲炎を放置すると、インプラント治療を行った周囲に悪影響を与えます。それだけでなく高額な治療費を払う必要があるため、注意しましょう。

インプラント治療は原則自費治療です。そしてインプラントに関する治療も、原則自費治療となります。

インプラント治療を終えた後に行う定期検診の費用は、歯科医院によって異なりますが3,000~5,000円(税込)です。もしインプラント周囲炎を放置して手術による治療を受けた場合は、10万円近く治療費がかかることもあります。

定期的な通院で検診を受け、日々の生活に気を付ければ同じインプラントを10~20年使用可能です。自身のライフプランを考えながら、口内ケアや生活習慣の改善を行っていきましょう。

まとめ

今回はインプラント周囲炎について解説してきました。初期段階のインプラント周囲粘膜炎であれば、歯垢の原因となる食べ残しをブラッシングで除去すれば健康な状態を取り戻せます。

しかし口内ケアだけでは、インプラント周囲炎の対策は不十分です。偏った食生活や喫煙の改善も、歯科医院の通院と合わせて行いましょう。

自費治療であるインプラントは、その後のメンテナンスや治療も原則自費治療です。自身の選択を後悔しないよう、普段の生活を見直しインプラント周囲炎にならない生活を目指しましょう。

参考文献