インプラント治療は失った歯を回復し、健康的な生活や審美性の回復に有効な手段です。

ですがインプラント治療は自由診療であり、高額な費用がかかります。そのため一度装着したインプラントはできる限り長く大事に使用したいのが実情です。

しかし、何らかの原因でインプラントを抜かざるをえないケースがあります。

この記事ではインプラントを抜く必要があるケースや抜く際の費用相場と併せて、その後の対処法も解説します。

インプラントを抜く必要があるケース

インプラントを埋入した後で、何らかのトラブルやメンテナンスの不備が原因でインプラントを抜く必要があるケースが存在します。

初期に適切な処置を行えば解決する場合もありますが、内容によっては長期の治療が必要なケースもあり注意が必要です。

ここではインプラント埋入後に起こるトラブルと抜く必要があるケースを解説します。

インプラントの細菌感染

空気中や口腔内にある細菌を完全になくすことはできません。そのためインプラント治療の際に細菌感染を起こし、腫れや赤みなどの症状が出る場合があります。

軽度のまま治まれば問題ありませんが、症状が続くと骨とインプラントが結合しない場合があり危険です。この場合は一度インプラントを取り除き、希望によっては再治療を行います。

インプラント周囲炎

インプラント周囲炎は複数の細菌が原因で引き起こされる複合細菌感染症だと考えられています。

一般的な歯周炎よりも進行が早く、インプラント治療を受けた患者さんの実に4割で認められるとの報告があります。

インプラント歯周炎の治療法は確立されているとはいえず、メンテナンスの充実によって口腔内を清潔に保ち、インプラント歯周炎の兆候が見られた際には早期の介入が大切です。

インプラント歯周炎は初期の自覚症状が少なく、進行するとインプラント周囲に隙間ができ食べかすなどが詰まりやすくなり、細菌の繁殖をより手助けするようになります。

炎症が深い部分まで達すると、歯槽骨の破壊や歯肉の垂れ下がりが起こり、インプラント除去や更なる処置が必要になります。

インプラントの破損

インプラントの寿命は一般的には10~20年とされています。しかし、歯ぎしりや強力な噛合力など何らかの強い力が加わった結果、短期間でインプラントが破損する場合があります。

インプラントの破損は固定用スクリューの破損とインプラント体の破損にわかれますが、いずれも早期の処置が必要です。

放置するとインプラント体周辺の骨吸収など、さらなるトラブルに発展する可能性もあり、最終的にはインプラント体の除去が必要なケースもあります。

なお、処置には埋めこんだインプラント体の製造者名・製品名などの情報が必要です。

転居などにより、かかりつけの歯科医師が変わった場合も対応できるようインプラント治療の内容を記録した書面をもらいましょう。

神経麻痺

インプラント埋入後の知覚麻痺や痺れの主な原因は、手術時の神経損傷や圧迫です。

インプラントを埋入する下顎には下顎管があり、そのなかに歯槽神経と血管がとおっています。この歯槽神経を傷つけたり圧迫したりすると神経麻痺が起こる可能性があります。

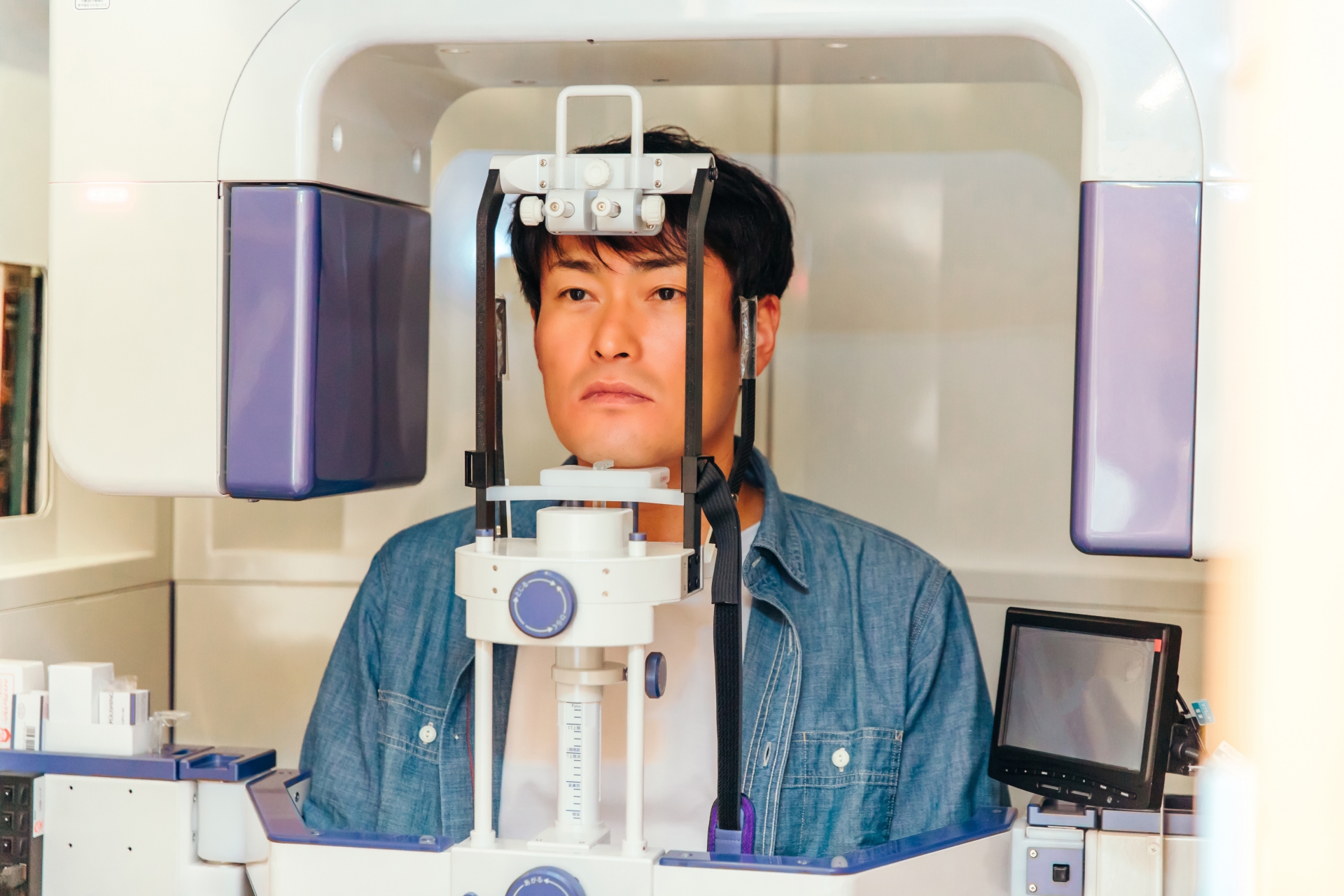

レントゲン撮影やCT検査によって、インプラント体が歯槽神経を傷つけているのを確認した際には、インプラント体の速やかな除去が必要です。

歯槽神経を損傷すると回復は困難で、治療も長期にわたります。

このほかにもインプラント体の埋入角度によっては、三叉神経・舌神経・頬神経などを損傷する危険性があるため注意が必要です。

これらを防ぐにはCT検査装置などを用いた術前検査で、神経の走行・埋入方向・深度をしっかりと確認することが重要です。

上顎洞炎

上顎洞は鼻腔とつながっている副鼻腔の1つで、インプラント体の埋入部位によっては鼻出血や副鼻腔炎症状が生じることがあります。

慢性化すると軽度の片頭痛・頭重感・鼻閉感・歯牙の違和感などが症状として起こります。

まずは抗菌薬投与によって消炎をはかりますが、症状の改善が見られない場合はインプラント除去や上顎洞根治手術などが必要です。

金属アレルギー

インプラントの素材として使用されるチタンは、骨組織と直接結合する性質があり、その永続性の高さからインプラント治療になくてはならない存在です。

これまでチタン表面には早期に不動態膜が形成され、生体適合性がよいためアレルギー反応を起こしにくいとされてきました。

しかし2000年頃になると純チタン、チタン合金に対してもアレルギー反応を起こす可能性があるとされるようになりました。

チタンはとても安定した金属でアレルギーを確かめるパッチテストを行うためのイオン化が難しい金属です。

そのため金属アレルギーがある場合はインプラント治療の前にクラスプやインレーをチタンで作成し、アレルギー反応がないか確かめる必要があります。

それらを行わずにインプラント治療を行い、金属アレルギーが出た場合には、インプラントを抜く必要があります。

インプラントを抜く場合の治療法

インプラントを除去する際には、インプラント埋入時と同じように局所麻酔を行い外科的手術を行うのが一般的です。そのため身体にある程度の負担はかかりますが、痛みを感じることはほとんどありません。

またインプラント除去の手術内容は、インプラント周辺の骨が残っているか、骨吸収が進み骨がほとんど残っていないかで違いがあります。ここではそれぞれの方法を解説します。

骨が残っている場合の治療法

基本的に、インプラント除去は専用の器具を使用して行います。

インプラントはネジのような形状をしているので、インプラント埋入時と逆回転に回せば除去が可能です。

その際にインプラント周辺に骨が残っていてしっかりと固定されている場合は、歯茎を切開し周辺の骨を削って除去します。

こうして原因を取り除いたうえで、インプラント周囲炎や上顎洞炎であれば炎症の改善を、神経麻痺であれば知覚改善の治療を進めます。

骨吸収している場合の治療法

骨吸収が進んでいてインプラントが見えているような状態であれば、強く引っ張るだけでインプラントが抜けてしまう場合もあります。

抜いた後で炎症や知覚改善の治療を進めるのは同様ですが、治療後の方針を決めることも重要です。

骨がほとんどなくなってしまっている状況なので、そのままではインプラントを再度埋入することはできません。

別の治療法を選択するか、骨造成や歯肉再生を行ったうえで再度インプラント手術を行えるか経過観察を行います。

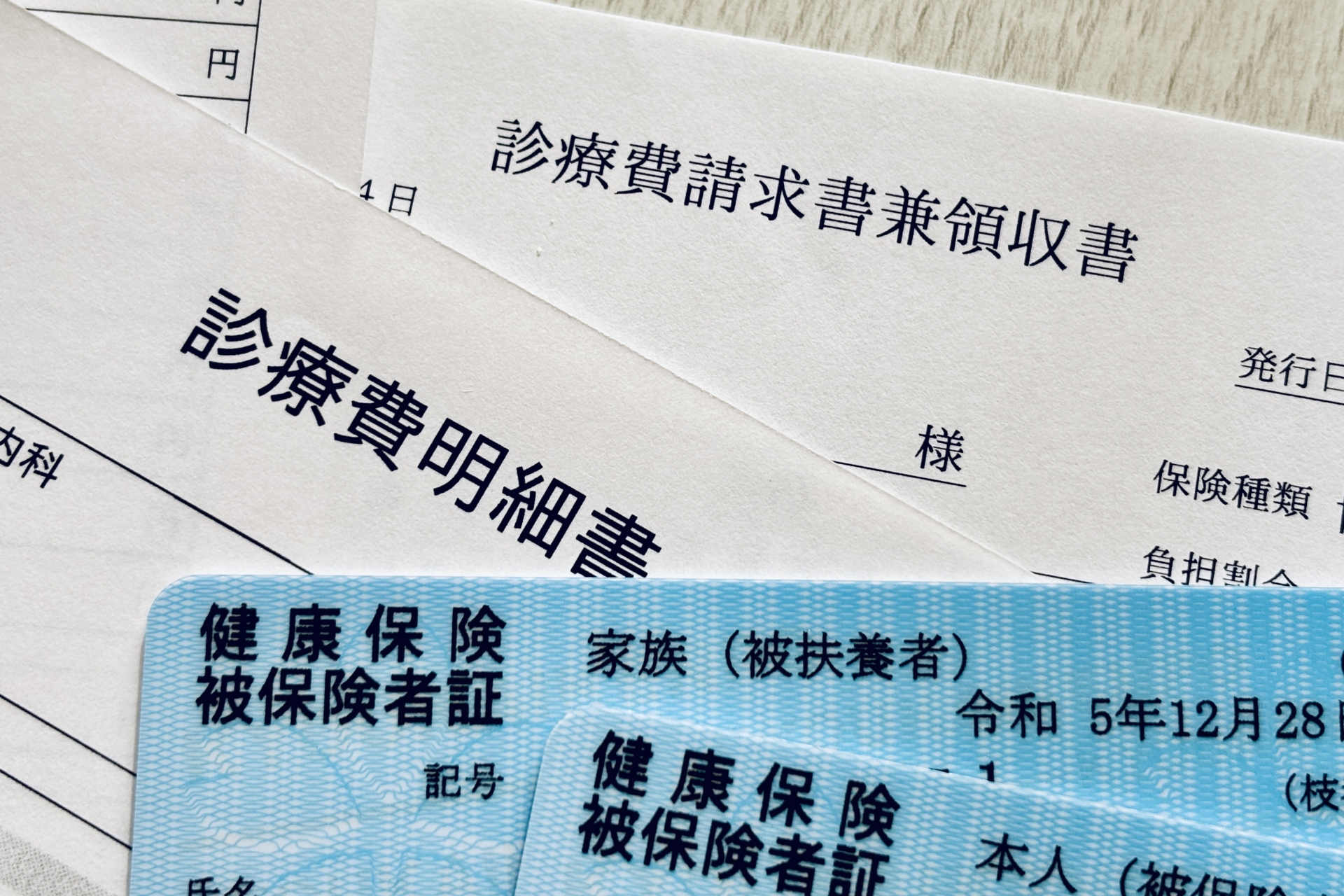

インプラント除去費用に保険は適用される?

インプラント除去費用に保険が適用されるかは条件があります。

保険が適用されるのはインプラントオペした医院以外での摘出に限った場合が多くなります。この場合、歯科インプラント摘出術という名目で保険適用が可能です。

また、レントゲン撮影で除去する必要があると認められた症例に限ります。

インプラント除去費用の相場

インプラント除去費用は保険が適用されるかどうかで大きく変わります。また、自由診療の場合は、時期や状況によって保証が適用されるケースもあり確認が必要です。

以下でそれぞれの費用相場を解説します。

保険が適用される場合の費用相場

保険診療でインプラント除去を行う場合、一本あたり460点の保険点数となります。金額に直すと4,600円です。保険診療は3割負担ですので、このうち1,380円が自己負担額になります。

また、除去の際に骨を削った場合は、骨開削加算としてインプラントの除去にかかる費用の50%が治療費に加算されます。

このほかインプラント除去前にレントゲン撮影をしておく必要があり、全顎撮影の場合160点の保険点数です。保険診療は3割負担ですので金額に直すと480円になります。

保険が適用されない場合の費用相場

インプラント手術を受けた歯科医院でインプラント除去を行う場合は自由診療になります。

そのため歯科医院ごとに金額に違いがあり、全額自己負担となります。

自由診療での一本あたりのインプラント除去費用は、約30,250円(税込)です。

さらに、レントゲン撮影費用11,500~14,000円(税込)や骨を削る場合の追加費用が発生します。

また、歯科医院や保証会社による保証制度を設けている場合もあります。

これはやむを得ない事情によるインプラントの破損や脱落に対して保証を行う制度です。

どのようなケースで保証対象になるのかを事前に把握しておけば、トラブルの際にもスムーズに対処できます。

インプラントを抜いた後の再手術

インプラントを抜いた後で再手術をするためには、インプラントを除去した原因の改善が必要です。

また、再度のインプラント手術に耐えられるだけの骨量や歯肉が必要なので、口腔内の状態を万全にする必要があります。

ここでは再手術が可能なケース・不可能なケースを解説します。

再手術が可能なケース

再手術が可能なケースとして、まず口腔内の状態が万全でなければいけません。

インプラントがしっかり固定されるだけの顎の骨量が必要なので、足りない場合は骨再造成治療を事前に受ける必要があります。

歯肉に関しても同様です。歯肉が痩せている場合は歯肉再生治療が必要になります。それらを行ったうえで、インプラントを除去する原因となった原因の改善が重要です。

事故によるインプラントの破損などであれば問題ありませんが、生活習慣が原因でインプラントの除去が必要だった場合は、生活習慣を改善しなければまた同じことが起こる危険性が高まります。

金属アレルギーが原因でインプラントを除去した場合、金属不使用のインプラント体を選択すれば再手術は可能です。

改善する必要のある習慣は再手術が不可能なケースで解説します。

再手術が不可能なケース

再手術を希望した場合でも、インプラントを除去する原因となった部分が改善されなければ再手術はできません。

再手術が不可能だと考えられるケースには以下のようなものがあります。

- 炎症が治まっていない

- セルフケアが見直されていない

- 歯ぎしりや食いしばりの習慣がある

- 喫煙を続けている

上記のような習慣が残っている場合、インプラントの再手術のリスクは高くなります。

歯ぎしりや食いしばりなどは無意識の部分もあり、根本的な治療は難しいですが、睡眠時にマウスピースを装着するなどの方法で改善は可能です。

また喫煙に関しては再手術ができないわけではありませんが、喫煙を続けると骨とインプラント体の結合がうまくいかない可能性があります。

こうなると再度インプラントを除去するリスクも高まります。

インプラント再手術ができないときの対処法

インプラントの再手術ができない場合でも、歯がなくなった状況のまま放置はできません。

歯がないまま放置すると噛み合わせの悪さから別の歯に悪影響が出たり、隙間を埋めようと歯の移動が起こったりするからです。

この場合には入れ歯やブリッジなど別の手段で歯の隙間を補う必要があります。

ここでは入れ歯とブリッジそれぞれの特徴を解説します。

入れ歯

入れ歯とは、失った歯の部分に装着する、取り外しが可能な人工歯です。

保険の適用が効くレジン義歯から、自由診療となるノンクラスプ義歯やアタッチメント義歯まで種類は多岐に渡ります。

自由に取り外しができるため洗浄がしやすく、お口のなかを清潔に保ちやすいのが特徴です。

また、入れ歯は歯型を取りそれをもとに歯科技工士が製作したものを装着するだけなので、口腔内にあまり負担がかかりません。

一方で、種類によってはバネで入れ歯を固定するために健康な歯に負担をかけたり、噛む力が弱くなり入れ歯部分の骨が痩せてしまったりするデメリットもあります。

その他、種類によってはバネの部分が見えてしまい、審美性に欠けるケースもあります。

ブリッジ

ブリッジとは、抜けた歯の両端にある歯を土台にして、橋を架けるように人工歯を装着する方法です。固定に自分の歯の根を使うので自分の歯を使う感覚に近くなります。

ブリッジも入れ歯と同様に、保険の適用が効くものからオールセラミック・ジルコニアなど自由診療のものまで幅広い種類があります。

また、ブリッジは入れ歯と違い取り外しの効かない固定式です。そのためお口のなかに汚れや食べかすが残りやすく、丁寧な歯磨き方法が必要です。

入れ歯と違い顎に噛む力を伝えやすく骨が痩せにくいブリッジですが、ブリッジを取り付けるために、土台となる両端の歯を少し削る必要があります。

そのため健康だった歯の寿命を縮めてしまう点がデメリットです。

このほかにも、一本の歯を埋めるために両端の歯を削るのは割に合わない部分もあり、一般的に歯が一本抜けた場合にブリッジを選択するケースは少ないでしょう。

まとめ

一度インプラントを抜いてしまうと、仮に再手術が可能な場合でも再治療までに長い時間と手間がかかってしまうケースが少なくありません。

ご自身の責任がない場合は保証などで費用負担を抑えられますが、生活習慣が原因であれば、再度高額な費用が発生する場合もあります。

インプラントを抜くような状況になる前に、心当たりのある方は生活習慣を見直してみてはいかがでしょうか。

参考文献

- 歯科インプラント治療指針

- 東京大学大学院農学生命科学研究科 研究成果 インプラント周囲炎の原因となる細菌群集構造を解明|東京大学大学院農学生命科学研究科

- あなたの歯科インプラントは大丈夫ですか-なくならない歯科インプラントにかかわる相談-|独立行政法人 国民生活センター

- 自由診療に関わる治療リスクと副作用について|神奈川歯科大学附属病院

- インプラント治療による歯性上顎洞炎―インプラントの取り扱いと内視鏡下鼻副鼻腔手術の役割―

- 金属アレルギー患者に対するインプラント治療:チタン製修復物による暴露試験を行った1症例

- 新診療報酬点数表(平成六年三月厚生省告示第五四号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について

- 別表第二 歯科診療報酬点数表

- 国立大学法人東京医科歯科大学病院諸料金規則の一部改正

- 入れ歯・義歯|国立大学法人 大阪大学 歯学部附属病院

- 入れ歯とブリッジどちらがよいのでしょうか?|岩手医科大学歯学部 歯科補綴学講座 有床義歯補綴学分野